par Cassandre Toscani

Il est une légende ! Même s'il abhorre ce qualificatif, Kostas Voutsas est assurément un monstre sacré du théâtre et du cinéma grecs ! Sur scène depuis soixante-quatre ans et devant la caméra depuis plus d'un demi-siècle, il joue le rôle le plus difficile, celui de faire rire, que ce soit dans la peau d'un personnage d'Aristophane, de Molière ou d'un film de Dalianidis. A 81 ans, Kostas Voutsas a toujours le regard pétillant de joie de vivre et la tendresse à fleur de peau. Cassandre Toscani nous en brosse le portrait au travers d'une chaleureuse et captivante conversation, au Théâtre Ivi, au pied de l'Acropole, à deux pas du Thiseion. Vous avez dit émotion ? Intense et infinie…

[toc]

« Grand-père a de la tension »

i-GR – Cher Kosta, vous jouez depuis l'hiver dernier dans une pièce populaire de Dimitra Papadopoulou, O παππούς έχει πίεση (Grand-père a de la tension), à l'affiche du théâtre athénien Ivi. Pourquoi avez-vous choisi le rôle d'un grand-père, plutôt pétulant bien que dans un fauteuil roulant, qui feint de ne pas comprendre ce qui se passe autour de lui et pas seulement ?

Κostas Voutsas – Je ne l'ai pas choisi, on m'a choisi. La direction du théâtre a pensé que je pouvais être ce grand-père qui a de la tension. Cette pièce, qui a connu un grand succès il y a quinze ans, reste toujours d'actualité ; et qui plus est, c'est une pièce de théâtre féminine. C'est important parce que ce sont les femmes qui vont d'abord au théâtre. Ce sont les femmes qui incitent les hommes à lâcher les terrains de football, les tavernes, les jeux de dé, les ouzeries…

i-GR – Les protagonistes sont Thomaïs Androutsou dans le rôle de Popi, Sophia Pavlidou, dans celui de Maria, et Elisabeth Kostandinidou qui joue Fofi…

Κ. V. – ... les petites-filles du grand-père, trois sœurs folles à lier qui réussissent finalement à rendre leur vie conforme à leurs choix personnels : Popi, l'anticonformiste, tombe amoureuse d'un flic aux idées conservatrices et change du tout au tout ; Maria est à la recherche du donneur de sperme idoine pour être mère et Fofi trouve la force intérieure pour surmonter ses faiblesses patentes et imposer, en fin de compte, ses propres règles. Toutes trois sont extraordinaires ! De même que Kostas Apostolakis qui excelle dans le rôle du policier et Petros Lagoutis, le jeune courroucé, l'« Indigné » de la place Syntagma, qui joue le rôle de Charis. Notre troupe s'entend vraiment très bien. Et quand une troupe s'entend très bien dans les coulisses, cette bonne entente transparaît également sur scène.

i-GR – En effet, vous êtes six merveilleux comédiens dans une pièce où l'on rit aux larmes.

Κ. V. – Quand on pense que la pièce qui devrait durer deux heures et cinq minutes dure finalement presque trois heures grâce aux rires ! Parce que le rire est texte. Quand le spectateur rit, le comédien doit marquer une pause, attendre ne fut-ce que deux ou trois secondes et cela rallonge le temps. On rit d'un bout à l'autre de la pièce, jusqu'au dernier acte. Ce qui est très plaisant car les gens s'en vont la joie au cœur.

i-GR – La joie au cœur et impressionnés…

Κ. V. – Jusqu'à présent, ça marche du tonnerre. Je pense que nous resterons longtemps à l'affiche. Que Dieu nous prête vie ! Pourvu qu'on ait la santé ! Touchons du bois ! L'année prochaine, pour la troisième fois, nous serons de nouveau ici…

i-GR – Le rendez-vous est pris. Les gens vous aiment beaucoup. Ils vous applaudissent quel que soit le rôle que vous interprétez.

Κ. V. – A présent, je n'interprète plus de grands rôles…

i-GR – Pourquoi ?

Κ. V. – Parce que je suis exhibitionniste, j'exhibe mon talent (rires). Pour démontrer que je suis comédien (rires de nouveau). Cela fait sept, huit ans que je joue de petits rôles. J'aime beaucoup ce que je fais. Vraiment beaucoup. Mais s'il faut, bien évidemment, je jouerais une pièce d'Aristophane ou de Molière… Je fais du théâtre depuis soixante-quatre ans sans discontinuer. Je ne me suis jamais arrêté ni été ni hiver, je joue tout le temps. Maintenant, je voudrais me reposer un peu, alors je joue de petits rôles comme celui du grand-père.

i-GR – Le grand-père, précisément, pilier de cette famille foldingue est un fan des Pink Floyd…

Κ. V. – Leur fameuse chanson Another Brick In The Wall est l'hymne du mouvement des « Indignés », « Psaksou » (Cherche-toi), fondé par le jeune Charis, influencé par les idées du grand-père. Son objectif est de mettre en place de nouvelles valeurs car la crise est aussi éthique.

i-GR – Comme le mentionnent les tracts que vous lancez, à la fin de la représentation, de la scène vers les spectateurs.

Κ. V. – Leurs slogans sont nombreux non seulement pour la situation politique et économique actuelle, mais aussi pour la vie quotidienne de la femme, sans tendre à des situations extrêmes. Ils sont l'opinion de l'auteur de la pièce. Le grand-père dit : « Non à la violence ». Moi, je ne suis pas d'accord.

"La Grèce, lieu de villégiature du monde"

i-GR – Expliquez-nous donc pourquoi vous êtes contre la non-violence.

Κ. V. – Je suis pour la violence. Je dis : « Ne déprimez pas. Ne vous affligez pas. La détresse mène au fin fond de la fosse d'aisance… Vous devez être fâchés, en colère, parce que la colère explose ; la détresse implose. Vous allez vous enfermer chez vous. Vous allez droit au suicide. » Je suis contre la non-violence parce que c'est bien ce que veulent ceux qui nous gouvernent. Moi, j'ai connu la junte. La junte ne nous laissait pas nous exprimer, elle ne nous laissait pas nous réunir. Et ce mutisme a fini par éclater. Au théâtre, ce qui nous tourmentait le plus, ce n'était pas la censure mais l'autocensure : « On écrit ça ? On ne l'écrit pas ? » Et quand nous portions notre pièce de théâtre à ces Messieurs les censeurs, ils nous répondaient : « Laissez donc. Ne coupez pas ! ».

i-GR – Aujourd'hui, en cette époque du mémorandum de la Troika (FMI, BCE et UE), comment cela se passe-t-il ?

Κ. V. – Ils nous laissent crier, invectiver, casser. Ils nous laissent nous défouler et, eux font ce qu'ils ont à faire. Ils ont fortifié le château que l'on nomme « Parlement » et personne ne peut y entrer. Pas même les politiques, qui y pénètrent, escortés. Ce sont tous des vauriens ! Je persiste et signe. Je voudrais bien qu'ils intentent un procès contre moi, mais qui le fera ? Ils font l'autruche ! Quand les politiques – qui savent pourtant que je les insulte – me rencontrent, ils se précipitent vers moi : « Comment vas-tu, Kosta ? » Et avec le sourire, de surcroît ! Ils font comme si de rien n'était ! Ils s'en branlent totalement !

i-GR – Comment réagissez-vous, quand un Pangalos insulte les Grecs non seulement intra muros mais aussi à l'étranger : il a notamment qualifié les révolutionnaires de 1821 de « ramassis d'analphabètes et de gueux » et ceci, au cours d'un discours prononcé à l'université d'Oxford ; il a caractérisé les fonctionnaires de « bâtards » et d' « animaux » ; il a décrété les citoyens plus corrompus que les politiques !...

Κ. V. – Il nous insulte continuellement : « Communistes, fascistes, voyous ». Et lui, qui est-il ? Un petit monsieur, descendant de dictateur, doté d'une immense fortune… Ce ne sont pas seulement Pangalos ou Panpandreou. Non ! Les politiques sont un gang qui œuvrent contre nous. Comme Simitis, cet archi-collabo, l'homme de la Bourse, celui qui a introduit l'argent facile en Grèce, ce traître qui a signé avec les Allemands que nous ne voulions pas les dédommagements de l'Occupation ! Ils nous doivent trois milliards d'euros depuis la Deuxième guerre mondiale ! Les politiques ne respectent rien. Etre politique est synonyme de saleté, de vomissure, de vulgarité. Les politiques sont des larbins. Tous nous humilient. As-tu jamais entendu un homme politique français insulter la France ? Nos politiques n'ont aucune dignité, ce sont des ennemis de la Grèce. Ils haïssent les Grecs et la Grèce. Pour eux, la Grèce est un moyen d'enrichissement. Ils n'ont jamais travaillé. Ils ignorent ce que signifie gagner son pain à la sueur de son front. Ils entrent en politique, propriétaires d'un deux-pièces et la quittent, propriétaires d'un quartier tout entier. Il faut leur opposer de la résistance.

i-GR – Quel genre de résistance ?

Κ. V. – Une révolution ! Lénine disait : « Quand deux personnes sont assises autour d'une table, que l'une mange et l'autre regarde, la fin du monde sera déclenchée par celle qui regarde. » Nous, on regarde, on grignote, on s'installe confortablement. Quand l'assiette sera vide, je voudrais bien voir ce qui se passera. Tant que les rayons des supermarchés sont remplis, on ne fait pas de révolution. On s'est accommodés tant bien que mal de cette situation. On fermait les yeux sur les agissements des politiques, qui casaient tout ce qui bougeait. 1.300.000 fonctionnaires ! L'Autriche qui a presque la même population que nous en a 80.000 ! Tout cet argent que nous empruntons maintenant pour payer les treizième mois, les allocations, les salaires, etc, tout cela, c'est nous qui le payons maintenant. Eux, ils empruntaient. Ils disaient au fonctionnaire : « Vote pour nous si tu veux avoir le poste », et quand il était officiellement nommé, il s'installait et regardait ailleurs, il ne regardait pas les gens droit dans les yeux, il regardait son café.

i-GR – Vous êtes donc d'accord en quelque sorte avec le fameux « On s'est tous goinfrés ».

Κ. V. – « On s'est tous goinfrés » ? Ça aussi c'est une insulte. C'est nous qui nous sommes goinfrés ? C'est eux qui nous alimentaient pour obtenir notre voix ; maintenant qu'ils licencient les fonctionnaires, je leur dis : « Demandez qu'ils vous rendent votre vote. » Le Parlement se viderait. Le « Je vais te nommer... Mais toute ta famille votera pour moi » montre combien nous sommes encore soumis. Combien nous faisons encore preuve d'allégeance, comme sous le joug ottoman. Ainsi fonctionnent les choses depuis la révolution de 1821. C'est depuis cette époque que nous avons commencé le « nomme-moi ». C'est depuis cette époque que nous avons commencé à emprunter. N'était-ce pas Trikoupis qui avait déclaré « Malheureusement, nous avons fait faillite » ? Pourquoi avions-nous fait faillite ? A cause des prêts ! Nous sommes de nouveau dans la même situation parce que ceux qui nous gouvernent sont, je le répète, des ennemis de la Grèce. Je pense aussi au charatsi – mot turc –, cette taxe, ajoutée aujourd'hui à la facture d'électricité, qui me rappelle le « varliki ». Le varliki était un impôt prélevé par les Turcs, lors de la Deuxième guerre mondiale, sur les minorités qui vivaient en Turquie, parmi lesquelles des centaines de milliers de Grecs. Un impôt insupportable qui a permis aux Turcs de s'approprier la fortune des Grecs de Constantinople. Et de les chasser ensuite. C'est exactement ce que font actuellement nos politiques. Il y a une telle haine envers la Grèce.

i-GR – Cette haine où mènera-t-elle le pays ?

Κ. V. – Un jour, Kissinger avait dit : « On s'occupe un peu trop de la Grèce. Qu'on en finisse. » Il entendait précisément ce qui est train de se passer aujourd'hui. Je pense que les étrangers et ceux qui nous gouvernent, dont la plupart font partie du groupe Bilderberg, Papandreou, Caramanlis, Venizelos, Diamantopoulou, Papaconstantinou etc., ont reçu des instructions : « Ecoutez dans les quinze ans qui viennent, vous devez exécuter ce scénario qui vise la disparition de la Grèce. La Grèce, c'est nous qui allons la prendre. » Un scénario où tout est réglé, étudié, programmé. Il a pour objectif de nous faire ployer et de nous anéantir, comme Coca-Cola a rayé la Grèce de la carte des Jeux olympiques de Londres, comme leur président Rogue, qui, dans son discours d'ouverture, n'a pas mentionné, pas même une fois, le pays qui les a vus naître, il a même osé dire que les JO retournaient chez eux ! En Angleterre ! Comment peut-on débiter de telles inepties ? De grâce, pitié ! Et, que rétorquent nos politiques ? Nos chaînes de télévision ? Rien ! Absolument rien ! C'est un scénario pour que la Grèce devienne le lieu de villégiature des Allemands. Je regrette de le dire, mais c'est la triste vérité. La Grèce est un pays prêt à être vendu. Qu'un Suédois achète une maison en Allemagne, cela ne se peut. Qu'un Allemand achète une maison en Suède, impossible ! Ils ne voient pas le soleil. Ils veulent acheter toute la Grèce et ses îles parce qu'ils ne voient pas le soleil dans leur pays. Ils portent en eux une terrible affliction. Et les Allemands sont les pires ! Ce sont des assassins ! Des assassins sans scrupules ! Ils ont l'art et la manière d'assassiner… Je peux te raconter une anecdote ?

i-GR – Avec plaisir.

Κ. V. – Dieu a partagé le monde, il a donné la France aux Français, l'Italie aux Italiens, etc. Une fois le partage terminé, on frappe à la porte… Entrent trois, quatre personnes et disent : « Dieu, tu nous as oubliés » « Qui êtes-vous ? » « Les Grecs. » « Et où étiez-vous ? « On jouait aux dés. » « Et que voulez-vous ? » « Nous donner un lieu à nous aussi. Où allons-nous vivre ? » « Ah je vous ai oubliés, que vais-je faire ? » Et dans son désespoir, il leur a répondu : « Prenez ma belle villa d'été ! » Et il leur a donné la Grèce… La Grèce est vraiment le lieu de villégiature du monde. Il n'existe pas d'autre pays aussi beau.

i-GR – Et pourtant le destin des Grecs est d'émigrer à tout bout de champ.

Κ. V. – Nous sommes un peuple de migrateurs. Depuis la nuit des temps, nous émigrons parce que depuis toujours nos politiques nous trahissent. Ils sont allés jusqu'à trahir Aristophane ! Quand Aristophane écrivait des œuvres politiques et satiriques et donnait des noms, Cléon le poursuivait en justice, il plaçait ses propres juges qui lui interdisaient de dire à nouveau les œuvres en question…

i-GR – Et, aujourd'hui, avec la crise, les Grecs reprennent le chemin de l'expatriation, alors que, parallèlement, des millions d'étrangers envahissent la Grèce. Selon les statistiques officielles, le nombre de clandestins, en Grèce, dépasse les 2,5 millions, c'est-à-dire un immigré pour quatre Grecs, et leur affluence ne cesse d'augmenter quotidiennement… Des quartiers entiers investis par les clandestins sont devenus des zones de non-droit. Cela vous touche-t-il, vous qui habitez toute une vie à Athènes ?

Κ. V. – Le centre d'Athènes fourmille de clandestins, il s'est métamorphosé en ghetto où règnent la prostitution, la drogue et la violence. Rue Sophocle, Rue Socrate… Quand je traverse Athènes en taxi pour aller au théâtre, je lance au chauffeur : « Ferme les fenêtres ! Nous traversons le Pakistan ! Nous avons notre passeport ! » (rires). Les politiques parlent, parlent… Des paroles en l'air. Ils se foutent de nous ! Bel et bien ! En tête, Samaras. D'un côté, « Xenios Zeus », l'opération coup de balai, soi-disant pour faire face à la vague d'immigration clandestine – ils exploitent les dieux et les Grecs de l'Antiquité –, de l'autre, la loi Ragousis qui permet d'octroyer la nationalité hellénique en deux temps trois mouvements à des centaines de milliers de clandestins ! Une loi que Samaras n'a pas encore abrogée alors qu'il l'avait promis lors de la dernière campagne électorale… Les politiques passent à la télévision, racontent des histoires à dormir debout, secondés dans leur entreprise par les journalistes, qui, asservis à la ligne de leur parti, leur emboîtent le pas et anesthésient les gens, à leur tour.

"Je demande pardon aux jeunes"

i-GR – Les scandales expliquent en partie la situation du pays : scandales des sous-marins allemands, scandale boursier (krash de 1999), scandale Siemens, scandale des Jeux Olympiques, scandale du monastère de Vatopedeiou…

Κ. V. – … la liste des scandales est interminable. La Grèce en est devenue ridicule. Et les Allemands qui nous insultent et veulent nous donner des leçons ont versé des pots-de-vin à n'en plus finir pour remporter les marchés. L'aéroport Eleftherios Venizelos est un cadeau fait aux Allemands ! L'un des plus grands scandales de corruption concerne les caisses noires de Siemens, une affaire qui a causé un dommage financier aux contribuables grecs d'au moins 2 milliards d'euros. La Grèce s'est remplie de scandales allemands et de produits allemands. Et nos politiques y sont tous impliqués. Ce qui nous a également fait un grand tort, c'est le soulèvement de l'Ecole Polytechnique. Non pas le mouvement en lui-même ni ses étudiants, mais tous ses meneurs, tous ceux qui sont sortis de là et qui maintenant donnent des ordres, ceux qui sont devenus députés, ministres, commissaires européens… et qui se sont enrichis à outrance. J'y suis allé, moi aussi, à l'époque, je faisais une émission sur la chaîne publique. On me l'a supprimée car ce que je disais ne plaisait pas ; on voulait même me jeter en prison…

i-GR – Et pourquoi, selon vous, les gens ne cessent d'élire ces hommes politiques depuis tant de décennies ?

Κ. V. – Belle question. Très belle question.

i-GR – Et la réponse ?

Κ. V. – Les responsables, ce sont les casés. Ceux qui dès qu'ils ne le sont plus se mettent à gueuler et dès qu'ils obtiennent gain de cause rentrent dans leur coquille, regagnent leurs pénates. Parce que les hommes politiques leur font des promesses. Ils les nomment. Ils nomment à tire larigot. Tous ces casés voteront à nouveau Pasok ou Nea Dimokratia. Malheureusement ! Mille fois malheureusement !

i-GR – Quoi qu'il en soit, vous, vous ne faites pas mystère de votre vote.

Κ. V. – Jusqu'aux dernières élections, je votais communiste, en souvenir de mon père. Non pas pour que le PC gouverne, mais pour écorner la suprématie des deux « grands » partis. Cette force, le PC la détient grâce aux grèves et à la résistance. Je persiste et signe. Seule une révolution faite chez nous et par nous peut nous sauver. Et cela se fera, tu te souviendras de mes paroles, Kassandra, parce que les gens ne tiendront pas le coup. Sinon, rien ne pourra nous sauver.

i-GR – Lors des dernières élections, vous avez voté ?

Κ. V. – Moi, personnellement, j'ai voté, cette fois, Syriza. Je me suis dit essayons Tsipras. Peut-être arrivera-t-il à faire quelque chose de bien pour ce pays. Les gens doivent voter à gauche.

i-GR – Non seulement ils ont voté à gauche, ils ont voté extrême gauche. De 4,60% Syriza a pris en définitive 27% aux dernières élections du 17 juin 2012, devenant ainsi le premier parti de l'opposition. Ce résultat vous satisfait-il ?

Κ. V. – On a tout essayé Pasok et Nea Dimokratia. Ils nous ont trahis. Ils nous ont amenés au bord du gouffre. Tous sont des larbins des Allemands, du capital. Pasok et Nea Dimokratia, ce sont tous des collabos. Comme du temps de l'Occupation, les collabos sont devenus ministres, présidents, directeurs. Il en est de même aujourd'hui. Ils se sont vendus au IVe Reich de Merkel. Ils se sont asservis avec le Memorandum, qui n'est rien d'autre que liquidation, soumission et esclavage du peuple grec, sous le joug d'usuriers sans pitié et de puissances étrangères.

i-GR – La chute du parti communiste – peu s'en est fallu qu'il ne reste hors du Parlement – vous, comment l'expliquez-vous ?

Κ. V. – Le parti communiste a dégringolé parce qu'il agitait la menace d'une sortie de la Grèce de l'euro. Au-dessus des dernières élections, la plupart des partis ont fait planer l'épée de Damoclès : « Si nous quittons l'euro, si nous retournons à la drachme, nous courons à la catastrophe, nous aurons faim, nous souffrirons, nous serons malheureux… ». Comme si maintenant nous nagions dans le bonheur, nous mangions avec des couverts en argent… Nous sommes un peuple qui ne savons pas où nous allons échouer. Nous sommes un peuple brisé. Et l'homme pauvre et brisé trouve toujours la force de se révolter. Moi, je crois profondément que le Grec a cette force en lui.

i-GR – Même quand la société se désagrège ? Depuis trois ans que la politique du memorandum est appliquée, le chômage a officiellement grimpé à 25% – celui des jeunes dépasse les 50% ; 430.000 postes d'emploi ont été supprimés rien qu'en 2011 ; les Grecs ont du mal à acheter leurs médicaments ; près d'un demi-million de petits Grecs, selon l'Unicef, ne mangent pas à leur faim ; 3.000 Grecs se sont suicidés… Vous qui avez vécu la guerre, l'Occupation, la guerre civile, la pauvreté et la junte militaire, comment voyez-vous l'évolution de cette crise ?

Κ. V. – Je ne suis pas pessimiste, mais je ne vois pas de solution. Cette crise va durer longtemps, très longtemps. Si nous retournons à la drachme et que l'Europe reste comme elle est, nous, nous sommes finis. Nous allons tous droit au suicide. L'arithmétique est implacable. Un plus un, ça fait deux, pas trois. Pour nous donner les tranches des plans d'« aide », on nous baise et on nous menace sans arrêt.

i-GR – Vous avez déclaré à la presse que votre pension, vous la donnez aux nécessiteux…

Κ. V. – Je ne le dis pas pour me donner en spectacle. Je n'ai pas besoin de cela, que Dieu m'en garde ! Je le dis pour que l'on m'imite. Ma pension, je la partage entre trois familles. Je donne à chacune 400 euros. Je parraine deux enfants pakistanais à Action Aid, je donne de l'argent tous les mois aux Villages d'enfants SOS, à une petite fille qui s'appelle Nepheli pour ses études. L'été dernier où nous jouions Lysistrata, je sortais sur scène, avant la représentation, dès les trois coups : « Mesdames et Messieurs, bonsoir, je suis Kostas Voutsas. Je m'adresse à vos sentiments philanthropiques. Le Sourire de l'Enfant risque de fermer. Il compte des milliers d'enfants, orphelins, malades, malheureux, abandonnés. Donnez un simple coup de fil, appelez le 14545, ça coûte 2 euros ». Oui, je le fais pour que l'on m'imite, ne fut-ce qu'un seul mortel, bon sang !

i-GR – Qu'est-ce qui vous incite à cette compassion ?

Κ. V. – Je sais ce que veut dire pauvreté. Il fut un temps où je mangeais des pois chiches et buvais de l'eau pour me rassasier et je gonflais. Je sais ce que veut dire faim, privations et misère. C'est pour cela aussi que je m'intéresse aux autres. Je suis ainsi parce que Dieu m'a donné ce dont j'ai été privé. Dieu ! Je ne sais où il se trouve… Je suis aussi contre les popes, pas tous, mais la plupart sont corrompus chacun à sa façon. Ils couvrent tout et tous. Nous parlons en ce moment, Kassandra, et notre cœur est plein de tristesse. Mais nous ne devons pas être tristes, nous devons être fâchés. J'ai 81 ans et je demande pardon aux jeunes parce que c'est nous qui sommes coupables d'avoir englouti le pays dans cette tragique situation.

i-GR – On vous a proposé de devenir député européen…

Κ. V. – Le parti communiste me l'a proposé, mais moi, je n'ai pas accepté.

i-GR – Pourtant bon nombre d'artistes deviennent députés.

Κ. V. – Je ne veux tout simplement pas gâcher ma carrière. Pour quelle raison irais-je au Parlement ? Suis-je au fait de ces choses-là ? Suis-je formé pour pouvoir faire le député ? M'occuper de politique, je trouvais ça très comique...

i-GR – Au vu des souffrances que lui infligent les politiques, le Grec trouve-t-il encore le moyen de rire et de se divertir ?

Κ. V. – Même dans les moments dramatiques, le Grec sait rire. Pas seulement le Grec, tout le monde. Le rire est une fuite, il est source de vie. Durant l'Occupation, les théâtres marchaient à plein régime. Aujourd'hui, comme hier, les gens veulent oublier et s'éclater. Et puis, le billet coûte 15 ou 20 euros. C'est un divertissement abordable pour le Grec, qui est aussi théâtrophile.

Athènes – Thessalonique – Athènes

i-GR – Vous êtes né en 1931.

Κ. V. – En réalité, je suis né le 1er janvier 1932. Le 1er janvier, tout était fermé ; quand mon père s'est rendu à la mairie, il m'a déclaré un jour plus tôt pour faire un an plus tôt mon service militaire et gagner un an à l'école… Ainsi, j'ai pris un an supplémentaire sur les épaules, je suis devenu mauvais élève et mauvais soldat. Mon service militaire a duré trente-deux mois.

i-GR – Vos premières années, vous les avez vécues à Athènes.

Κ. V. – Oui, je suis né à Athènes où j'ai passé les cinq premières années de ma vie à Kopana, à Vyrona, le quartier des réfugiés d'Asie mineure, parce que mes parents étaient de Constantinople. Ma mère était originaire de Céphalonie, elle s'était rendue à Constantinople où ses oncles et son père avaient des bateaux. Mon père était ouvrier en bâtiment. Mon grand-père était tonnelier, on l'appelait Voutsas le tonnelier. Il vivait en Thrace, en ces villages qui étaient alors sous le joug ottoman, et où l'on obligeait les Grecs à porter le fès, mon grand-père préférait mettre une casquette. Du coup, la police du village ne cessait de lui répéter : « Maître Kosta, mets le fès, si quelqu'un te voit, tu auras des ennuis. » « Non, je ne mets pas le fès. » Un jour, mon grand-père, accompagné de mon père, ma tante Chryso, mon oncle Dimitri et Mitsos, avait décidé de se rendre dans un autre village ; en cours de route, dans les vignobles, ils sont tombés sur une patrouille turque. « Pourquoi ne portes-tu pas le fès ? » Lui faisait le bravache et ils lui ont tiré dessus. La famille l'a emmené d'urgence au village pour tenter de le sauver, mais quand ils y sont arrivés, il avait rendu son dernier soupir. Les Turcs avaient tué mon grand-père.

i-GR – Quand cela s'est-il passé ?

Κ. V. – En 1924, 1925. Tu comprends, chassés, mes parents sont descendus à Athènes. J'avais un autre frère, Kotso, lequel est mort de la dengue, la grippe tropicale, une maladie de cette époque-là. Il avait 6 ans. C'était bien avant ma naissance. Ma mère le voyait continuellement dans ses rêves – je raconte cette histoire et j'ai encore la chair de poule –, elle le voyait perché sur un arbre et, au pied de ce dernier, une mare d'eau… Un jour, mon frère lui a dit : « Maman, ne pleure pas, tu vas me noyer avec tes larmes. » Quel rêve ! Pourtant, ma mère était très cultivée. J'aurais dû avoir également une sœur jumelle, mais je l'ai étouffée dans le ventre de ma mère. Maintenant c'est un petit ange, elle aussi.

i-GR – Après Athènes, votre famille s'est donc installée à Thessalonique. Vous étiez très jeune.

Κ. V. – Oui, j'étais en première année à l'école primaire. Nous étions très pauvres. Mon père travaillait dans une société d'asphalte. Celle-ci l'avait envoyé à Thessalonique pour faire la route qui partait de la Tour Blanche et finissait au cimetière, rue Ethnikis Amynis. Nous avions suivi mon père et avions ainsi quitté Athènes. Mon père était cependant communiste et occupait le poste de secrétaire général à la section des techniciens du PC. Nous avions même des photos avec le secrétaire général Nikos Zachariadis, prises au Centre ouvrier de Thessalonique. En tant que communiste, il était persécuté et avait souvent été rossé. Je me souviens des types de la Sureté – ces collabos des Allemands pendant l'Occupation, qui sont devenus ministres après la guerre. Ceux-ci donc nous avaient consignés dans une pièce en sous-sol, avec un salon et deux lits. Mon frère Aristidis, ma sœur Nitsa et moi, nous dormions dans le salon. Mon père détenait les coupons du PC pour la collecte de fonds. Quand les collabos et leur famille s'absentaient de la maison, mon père ouvrait le chambranle de la porte, y mettait les coupons et refermait. Celui qui les achetait devait les détruire immédiatement.

i-GR – C'était la terrible époque de l'Occupation allemande.

Κ. V. – Je devais avoir 12 ans. Je comprenais mon père. Un jour, je suis allé à la Sureté. Mon père devait signer la déclaration de repentir, mais il refusait ; les deux gendarmes l'ont tabassé sans pitié, il vomissait du sang. Ils l'ont expédié par la suite dans l'étable d'un sanatorium, à Asvestochori. Nous, nous habitions place Dikastirion. Alors, nous grimpions jusqu'aux forteresses, au-delà de la montagne, nous redescendions de l'autre côté et nous traversions le bois jusque Asvestochori. Moi, j'avais peur des serpents, je pénétrais dans le bois et courrais très vite. Une fois arrivés, nous nettoyions l'endroit de cette étable où logeait mon père.

i-GR – Comment surviviez-vous pendant ce temps-là ?

Κ. V. – Je travaillais. Tout ce que je gagnais, je le donnais à ma mère. Je vendais des cigarettes. J'avais même trouvé une astuce, j'allais chez les prisonniers anglais dans le camp de Langada. Ils avaient fait un trou dans le grillage à l'arrière d'où je leur passais les cigarettes, les fameuses stoukas, qui était du mauvais tabac ; en contrepartie, ils me donnaient des anglaises que je revendais aux agents de change. J'étais aussi un bon arnaqueur, une crapule comme on dit aujourd'hui, arnaqueur à la roulette, arnaqueur aux cartes. Trois cartes dont l'une, le roi, une toute petite table et le manipulateur qui disait : « Vous voyez le roi ? » « Oui. » « Où est le roi ? » Il était impossible de le trouver tant il déplaçait rapidement les cartes. Brusquement, au moment où les gens misaient, moi qui étais assis plus loin, je lui criais : « Ton oncle. » Et on détalait avec leurs mises…

i-GR – Que pensait de tout cela votre mère ?

Κ. V. – Elle me disait : « Mon enfant, ne fais pas quelque chose de mal pour te retrouver en prison, parce que les gens diront "Normal, le fils du communiste est un voyou". » Ma mère avait des principes éthiques solides, mon père aussi bien évidemment. C'est ce qui m'a préservé, sinon j'ignore ce que je serais devenu. Je ne voulais pas jeter l'opprobre sur eux. Jusqu'à ce que je sois connu, ma vie était une véritable galère.

i-GR – On peut dire que le théâtre vous a sauvé.

Κ. V. – Que cela soit dit… Le théâtre, c'est la vie. C'est ma vie. Sur scène, je donne mon âme. La scène est ivresse…

64 ans sur les planches du théâtre

i-GR – Vous avez démarré en 1948 par les bouloukia, un théâtre qui n'existe plus…

Κ. V. – C'est ainsi que j'ai commencé. Par les bouloukia. J'ai appris à jouer grâce à quelques comédiens. Des gens extraordinaires et très simples. Ils n'en rajoutaient pas, ils soustrayaient. J'ai appris à jouer en soustrayant. C'était une grande école, mais nous avons beaucoup galéré. Nous avions faim ! Nous n'avions pas de quoi manger ! Une misère tenace qui n'en finissait pas. Nous devions aussi payer l'hôtel. Un jour, nous étions à Arta, nous devions nous rendre à Thessalonique ; notre chef de troupe nous avait lancé : « Naufrage ! Sauve qui peut ». J'avais quelques sous sur moi, j'étais donc allé dormir à l'hôtel, plutôt une auberge. J'y suis entré : « Une chambre. » « Tout de suite. », a répondu une femme d'un grand âge. « Qu'est-ce que tu fais comme boulot ? » « Je suis comédien » « Fout le camp ! Fout le camp ! Dehors, ouste ! » « Pourquoi ? » « Fout le camp ! Vous m'avez littéralement dépouillée ». « Juste un soir. » « Impossible. » « Mais je peux te payer. » « Ah ! D'accord ! » Elle m'a donné une chambre. Il gelait, il faisait un froid de canard. On a mis en marche un petit chauffage d'appoint, mais je grelottais toujours ; vers 4 heures du matin, cependant, j'ai fini par avoir chaud. J'ai alors allumé la veilleuse et qu'ai-je vu ? Deux, trois chats sur moi… « Surtout ne bouge pas, m'étais-je dit, pourvu qu'ils ne s'en aillent pas »… Dans la chambre, il y avait un carreau cassé ; je ne l'avais pas vu, c'est par là que les chats étaient rentrés. On en a passé de belles.

i-GR – C'était la guerre civile. Des années terribles et terrifiantes…

Κ. V. – C'est peu dire. Quand je suis allé à la gare de Thessalonique, j'ai pris une pierre noire, je l'ai jetée derrière moi et j'ai pensé : « Mon Dieu, ne me ramène pas dans cette ville ». Sur le plan artistique, j'entends, car Thessalonique, je l'aime. J'ai 81 ans et je fête mes soixante-quatre ans de théâtre. Tu sais, Kassandra, je vais te dire quelque chose. Quand tu es pauvre et tu entres dans la société, ton esprit s'aiguise, tu dois trouver des moyens pour t'introduire. Au théâtre, il y a des jeunes, riches, qui ne font pas carrière à cause de leur façon de raisonner : « Combien tu me donnes ? » « Sans blague, 100 euros, mon père m'en donne 500 tous les soirs ! ». Pas un seul artiste, pas un seul comédien, du moins en Grèce, n'a commencé en étant riche; nous avons tous démarré pauvres.

i-GR – Vous vous rappelez la première fois que vous êtes monté sur les planches ?

Κ. V. – Un printemps, mon entraîneur, au Lycée, m'avait proposé d'aller dans un campement à Michaniona pour m'entraîner car en été nous avions les compétitions sportives. Je faisais de l'athlétisme, du saut en longueur et des courses de vitesse. J'y étais donc allé pour m'entraîner, je montais et descendais les escaliers du Lycée… (rires). A proximité, des gars répétaient pour la représentation du soir et l'un d'eux faisait l'ivrogne… Malgré que je n'y connaissais rien en théâtre, je lui avais lancé : « C'est comme ça que sont les ivrognes ? » Il m'avait rétorqué : « Tu n'as qu'à le faire. » « T'es fou, toi ? » Mais je l'ai fait. Ils étaient tous morts de rire. On avait même des gens de Michaniona… J'étais devenu la vedette de la bande dès le premier soir (rires).

i-GR – Quel répertoire jouiez-vous ?

Κ. V. – Aux Bouloukia, je jouais beaucoup de mélodrames, des opérettes et des comédies. On apprenait le rôle sur scène – autrement on n'y arrivait pas, on jouait deux, trois, voire quatre pièces par jour. Parfois, le drame, à des années de distance, devient comédie. Dans notre troupe, il y avait deux, trois jolies filles, qui, dans les villages et les villes où l'on s'arrêtait, avaient des flirts, l'épicier, le boucher, le marchand de passetemps, lesquels voulaient sortir avec elles. Dès qu'on arrivait : « Comment vas-tu, Nitsa ? » « Comment vas-tu, Koula ? » « Tu es là, on va dîner ce soir ? » « Oui, on y va, et elle ajoutait, je peux emmener les copains ? » Comme dans leur esprit, il était question de finir la soirée par une coucherie, ils répondaient « Emmène-les ». La fille revenait et nous disait : « Les gars, ce soir, enterrement » Tu sais ce que c'est un enterrement ? On allait à la soirée, on mangeait encore et encore, et puis, quand on avait tout mangé, on restait là, assis passivement et on ne parlait plus. Que dire de plus, on avait tout dit. On attendait que celui qui nous avait invités dise à la fille : « On y va ? » et la réplique : « Pas devant les copains… » Le chef de troupe les avait prévenues : « Si vous couchez avec quelqu'un, je vous chasse sur-le-champ ! » (rires).

i-GR – Vous avez dit n'avoir aucune idée de ce qu'était le théâtre…

Κ. V. – Oui, j'ai fréquenté par la suite l'Ecole dramatique du Conservatoire de Macédoine, une école à Thessalonique qui n'était pas reconnue. Notre professeur Mme Triantaphyllidi était une élève de Rondiris. Au début, je n'ai pas accroché et je suis parti. Puis, j'y suis retourné parce que l'école était fréquentée par de nombreuses filles (rires). A chaque examen, j'avais la note maximale. J'ai été diplômé en 1948 et l'année suivante, j'ai fait ma première apparition au Théâtre militaire de Thessalonique avec Fleur du rivage (Άνθος του Γιαλού) de Papadiamantis. A cette époque, je faisais mon service. Quand je suis retourné à la vie civile, avec ma solde, je suis allé faire les courses, muni d'un filet à provision – jadis les sacs en plastique n'existaient pas – j'ai acheté des fruits et d'autres denrées, ainsi qu'une lire en or à ma sœur pour sa dot, le reste, je l'avais remis à ma mère, qui m'a donné vingt drachmes en guise d'argent de poche.

i-GR – Votre réputation de comédien vous avait précédé à Athènes, bien avant que vous ne vous y rendiez en 1955.

Κ. V. – Après les Bouloukia, Kali Kalo m'a emmené à Athènes. De là, j'ai démarré tout doucement. A cette époque, on jouait dans la troupe du Peroké. C'était le premier théâtre qui ouvrait l'été, tous les comédiens s'y rassemblaient pour les répétitions générales. A un moment donné, Kali Kalo cria : « Monsieur Voutsas, venez, nous devons faire notre numéro. » Le brouhaha qui régnait dans la salle s'était aussitôt figé, transformé en une atmosphère glaciale… « On a appelé Voutsas »… Et cette atmosphère glaciale m'avait transpercé le cœur. Je suis monté sur scène et je n'ai rien pu faire. J'étais incapable de jouer. En seconde partie, toutefois, j'étais libéré, j'avais un numéro avec Sophia Veroni, et ce fut le délire total. Des applaudissements à tout rompre ! Un conférencier très connu, Giorgos Oikonomidis, qui se trouvait au fond de la salle, s'est mis à marcher dans l'allée centrale, en direction de la scène, tout en m'acclamant « Bravo ! Bravo ! ». C'était mon premier contact avec Athènes. Après je suis allé à Akropol et aux théâtres de Bournelis, de Vembos et de Livadas.

i-GR – Un début très prometteur…

Κ. V. – A Athènes toutefois on m'a recalé à deux reprises pour la partie Théâtre. A la longue, on en a eu marre de moi et l'on m'a envoyé présenter des examens, au foyer du théâtre Rex, dans les coulisses où étaient présents Orestis Makris, Marika Krevata et divers fonctionnaires du ministère. Je répétais là-bas. Je dansais et je devais chanter Roses et amour, comme ils se ressemblent beaucoup (Τριαντάφυλλα και αγάπη, πώς μοιάζουν πολύ)… mais je ne connaissais pas le refrain de la chanson et je l'ai murmuré. Finalement, on m'a délivré le diplôme pour se débarrasser de moi. J'ai été diplômé seulement pour la partie Revue. Pas pour la Prose !

i-GR – Tout cela ne vous a pas empêché de jouer Molière et Aristophane.

Κ. V. – Aucunement. J'ai même beaucoup joué Molière. Ainsi qu'Aristophane. A Epidaure aussi. Et en tournée. Dernièrement, j'ai joué Tartuffe, avec Karakatsanis. Quand en 1987, j'avais joué les Guêpes à l'antique théâtre Herode Atticus, à Athènes, Kostas Georgousopoulos, du quotidien Ta Nea, avait écrit une critique, la seule que j'aie gardée ; c'est Dimitra Papadopoulou qui me l'a donnée. Je peux te la lire ?

i-GR – Je vous écoute.

Κ. V. – « Une représentation pudique, sans retournements de situation ambitieux heureusement, qui coulait de manière continue, animée d'un certain rythme lent, voire des blancs, sans empêcher cependant le spectateur d'apprécier ses bons côtés et de savourer Voutsas, comédien de l'interprétation de la joie, du bonheur et de très grande hilarité. » Dans une autre critique, pour les Tesmophories, il avait mentionné : « Les ajouts que Voutsas a faits, si Aristophane vivait, il aurait fait les mêmes à son texte. »

i-GR – Critique dithyrambique...

Κ. V. – C'est un hymne qu'il m'a écrit…

"Un rôle, je l'emmène dans ma vie"

i-GR – Dans votre longue carrière, théâtre et cinéma cheminent main dans la main. Quand avez-vous été séduit par le 7e Art ?

Κ. V. – Durant la guerre civile, à Salonique, là où des années plus tard sera assassiné Lambrakis. Dans cet immeuble, précisément, il y avait un dôme. Mon père, un de ses camarades, un Arménien, et moi, on polycopiait des tracts contre le régime, on les faisait sécher, on les fourrait dans notre blouson kaki… Direction, les cinémas. On y grimpait et on les jetait du haut des balcons, puis, on dégringolait les escaliers et on allait s'asseoir dans la salle pour ne pas être soupçonnés et ne pas se faire prendre… Ainsi je regardais les films, j'en voyais beaucoup, parfois jusqu'à quatre par jour.

i-GR – Quels films regardiez-vous ?

Κ. V. – Des films avec Humphrey Bogart, Ava Gardner, Rita Hayworth, John Wayne ; des films italiens avec Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Sophia Loren, Silvana Mangano, Gina Lollobrigida. J'adorais le cinéma italien.

i-GR – Vous faites votre première apparition en 1953 dans le film de Giorgos Lazaridis Papa s'entraîne (Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται)…

Κ. V. – … en tant que figurant. A cette époque, je faisais mon service militaire avec le metteur en scène Giorgos Lazaridis. On montait des spectacles au Théâtre militaire, qui les diffusait également à la radio. Quand Lazaridis s'est installé à Athènes et a démarré le film, il m'a appelé pour jouer une scène où j'exécute quelques pas de danse et bat le rythme quand le père danse la samba avec sa bru. Voilà ma première apparition dans ce film où les protagonistes étaient Petros Kyriakos, Sasa Dario, Giorgos Kambanelis.

i-GR – Huit ans plus tard, en 1961, vous jouez dans le film de Dalianidis, Sur la mauvaise pente (Κατήφορος), qui remporte un immense succès et vous fait connaître du grand public. Cette fois, cependant, il s'agit d'un film dramatique.

Κ. V. – Avec Giannis Dalianidis, nous étions amis depuis le temps où nous vivions à Thessalonique. Un jour, il m'a lu le scenario. Je suis tombé amoureux fou du personnage de Charalambos Ghiza-Bisbira, mais je n'osais pas le lui dire. Un certain Philippopoulos devait interpréter ce rôle. La chance était néanmoins avec moi : le protagoniste, un jeune, avait quitté le tournage et c'est Kourkoulos qui l'a remplacé. Ainsi, grâce à ce dernier, j'ai été choisi, nos âges s'accordaient mieux. Nous avons assuré le succès du film et avons percé. Bien sûr, c'était un film dramatique, mon rôle cependant était comique ; j'étais le boute-en-train. Il existe toujours dans les quartiers, les écoles, dans les bandes, un lascar qui va fanfaronner et ce bougre, c'était moi. J'ai toujours joué des comédies ou des farces.

i-GR – Toutefois le gentil garçon de Dalianidis est apparu en 2008 dans un rôle totalement différent… On a la chair de poule quand on pense à Big John, dans Le fils de Charly (Ο γιος του Τσάρλυ), avec Faidon Georgitsis. Votre interprétation d'un gros trafiquant de narcotiques crève l'écran. Qu'est-ce pour vous un rôle ?

Κ. V. – Un rôle, c'est un ensemble d'instants et ce sont ces instants précis qu'il faut choisir. Mes rôles, mes personnages étaient différents bien que je jouais toujours des comédies. Je ne reniais jamais Voutsas. Voutsas existera toujours. C'est Voutsas avec une interprétation différente. On ne peut pas dire « Je joue mais je ne suis pas »… Non, je ne faisais pas semblant d'être le héros… J'étais le héros. Un rôle, je l'emmène avec moi, dans ma vie. Un rôle, je le travaille énormément. Un rôle, il faut l'étoffer, lui donner de la matière, l'enrichir. Dalianidis écrit « Katina… salamaki », moi j'ai fait de cette réplique « Kaaatina… salamaki ! » … Lorsque je jouais le rôle d'un crétin, je l'étais. Quand je jouais Τootsie, je m'habillais en femme à la maison, je sortais ainsi dans la rue et personne ne se rendait compte de rien. J'observais comment les femmes se comportaient pour en faire autant. Lorsqu'un plombier venait à la maison, je regardais comment il travaillait. Pour jouer correctement un fou, ne faut-il pas aller voir ce qui se passe dans un asile d'aliénés ? Voir comment agit un fou, discuter avec lui ? Un jour, j'ai joué, dans une série télévisée La croisière au paradis (Η κρουαζιέρα στον παράδεισο) le rôle d'un fabricant de petites casseroles pour le café à partir d'une tôle. J'ai mis une ceinture et je m'efforçais de faire les mouvements appropriés. Je me suis entraîné pendant deux jours. Maintenant que je joue le rôle d'un grand-père, je suis allé dans un hospice voir comment se comportent les grands-pères, comment ils parlent… En restant dans son coin, on ne s'en sort pas. Il faut analyser un rôle, le décortiquer, non pas en faire une imitation. Faire en sorte de coller parfaitement au personnage, c'est cela qui me fascine, qui me procure joie et plaisir. C'est pour cette raison que mon interprétation a tant d'impact. Je n'ai pas d'étiquette. Je suis un comédien générique. Je fais le comédien par amour, non par exhibitionnisme.

i-GR – Comment considérez-vous les acteurs d'aujourd'hui par rapport à ceux de l'âge d'or du cinéma grec ?

Κ. V. – Nous, nous avons eu de la chance parce que les scénaristes écrivaient des rôles taillés sur mesure pour nous alors que maintenant les acteurs cherchent un rôle, ce n'est pas le rôle qui les trouve. Nous, c'est le rôle qui nous trouvait. Je le dis haut et fort : aujourd'hui, les protagonistes, les bons comédiens sont vraiment excellents parce que les rôles qu'ils interprètent ne sont pas écrits spécifiquement pour eux.

i-GR – Au cinéma, vous avez joué dans quelque quatre-vingts films. Que vous ayez démarré avec la Finos Film et poursuivi avec la Karagiannis–Karatzopoulos est quelque chose qui, aujourd'hui, nous semble naturel…

Κ. V. – Le fait d'avoir rejoint l'équipe, la « bande » de Finos était quelque chose d'extraordinaire. Finos était le patriarche du cinéma, il faisait attention aux films, très attention, il ne plaisantait pas du tout, il n'aurait jamais retenu une mauvaise scène. Mais, à cette époque, les journalistes insultaient ces films, qui sont, aujourd'hui, considérés comme des classiques. Kostas Karagiannis était un homme très intelligent, très en avance sur son temps. En s'associant avec Karatzopoulos, il a porté un grave préjudice à Finos ; il lui a pris nombre de ses stars comme Aliki Vouyouklaki, Dimitris Papamichaïl, Lambros Kostantaras, Rena Vlachopoulou, Jenny Karezi… Ainsi il a créé un team très fort. Nous avons fait pas mal de films ensemble…

i-GR – Comme…

Κ. V. – … Le plus brillant bouzouki (Το πιο λαμπρό μπουζούκι, 1968). Un Onassis sans-le-sou (Ένας άφραγκος Ωνάσης, 1969), L'audacieux petit instituteur au cœur d'or (Ο δασκαλάκος ήταν λεβεντιά, 1970). Sept années de mariage (Επτά χρόνια γάμου, 1972), avec Maro Kontou, et bien d'autres. Mais dès que la télévision a pris son essor, les vidéocassettes ont commencé à circuler et plus personne ne fréquentait les salles obscures. Une personne louait une vidéocassette 100, 200 drachmes, tous se rassemblaient alors devant le petit écran, regardaient le film, buvaient leur ouzo et puis, ils la restituaient... Ainsi nous nous sommes mis à faire des films en vidéocassette.

i-GR – Vous en avez tourné vingt-cinq pour la précision.

Κ. V. – Oui, entre 1985 et 1990. On disait quelques répliques devant une caméra, mets-toi comme ça, avance un petit peu, recule, on faisait deux ou trois plans. Et c'était bouclé ! On réalisait un film en une semaine, dix jours tout au plus. Avec Finos et Karagiannis, on mettait un mois, voire un mois et demi...

i-GR – Vous avez joué avec la plupart des acteurs inoubliables du bon vieux cinéma grec. Comment vous rappelez-vous, par exemple, Aliki Vouyouklaki ?

Κ. V. – Aliki Vouyouklaki était une femme extraordinaire. Méritante et intelligente. Elle aimait les comédiens. Infiniment. Elle était une vraie mère poule au théâtre. Elle avait le cœur sur la main. Elle était également très déterminée. Elle aussi tentait d'échapper à l'étiquette qu'on lui avait collée. En tant que femme d'affaires, Aliki avait fait beaucoup pour notre image. Enormément même. Le salaire de base, durant les années 60 et plus tard, s'élevait à 1.600 drachmes. Certains en gagnaient, que sais-je, moi, 3.000 par mois, d'autres, 4.000. Moi, j'avais un salaire de 6.000. Aliki, de 9.000.

i-GR – Dimitris Papamichaïl, avec lequel vous avez joué en 1958 pour la première fois dans Madame la sage-femme (Η κυρά μας η μαμή) ?

Κ. V. – Dimitris Papamichaïl était un beau gosse, un excellent comédien, mais il avait ses propres idées qui ne correspondaient pas à celles des autres. Il était un peu « Moi, je ». Aliki c'était « Nous ». Dimitris a interprété de magnifiques rôles, il a joué de tout. Même de la revue. Nous avons d'ailleurs joué ensemble dans une revue de Fasoulis, au théâtre Athinaion. Nous étions Dimitris, Laskari, moi, et de jeunes comédiens, Bezos, Chaïkalis, Feidippidis, Papadopoulos, Dimitra Papadopoulou et Ropa.

i-GR – Rena Vlachopoulou ?

Κ. V. – Un autre talent à l'état pur. Elle prenait un rôle et le menait aux cimes de l'interprétation. Une femme douce et bonne, et une grande dame. Elle aimait beaucoup les hommes. Elle était, d'ailleurs, toujours accompagnée d'un bel homme. Elle n'était pas avare, comme on le disait, elle était économe. Elle aidait les pauvres, leur donnait de l'argent. Vouyouklaki, Vlaxopoulou, Voutsas, nous étions les 3 V. Nous attirions beaucoup de monde.

i-GR – Et Martha Karayanni ?

Κ. V. – Nous étions très amis, nous nous aimions beaucoup ; avec Martha, nous avons fait plein de choses ensemble au théâtre, au cinéma et à la télévision, mais nous n'avons jamais eu de relation. Un jour Martha a répondu à la question d'un journaliste : « Quand moi j'avais une relation, lui était libre, et quand lui avait une relation, moi j'étais libre. »

i-GR – Avec quels comédiens aviez-vous plaisir à travailler ?

Κ. V. – Avec tous, je n'avais aucun problème, ils m'appréciaient, je les appréciais. Je n'étais pas un concurrent. Et puis, je croyais en moi-même, en mes propres capacités, rien ne me faisait peur.

i-GR – Les comédiens de cette époque sont toujours présents dans le cœur des gens qui ont grandi avec leurs films ; les nouvelles générations les découvrent au travers de la télévision qui diffuse régulièrement ce cinéma d'antan. Vous, comment voyez-vous, aujourd'hui, ces films et, tout particulièrement, les vôtres ?

Κ. V. – Comme de vieilles photos que l'on regarde dans un album et l'on s'exclame : « Comme elle était belle ma maman. Ah ! Qu'il était beau notre ami ici, notre cousin. » C'est ainsi que je les vois. Parfois, j'ajoute en regardant le jeune Voutsas : « Ce p'tit jeune a du talent, il fera du chemin ! » (rires).

"La télévision ne me séduit plus"

i-GR – Vous êtes certainement conscient d'avoir marqué de votre empreinte le cinéma grec du XXe siècle. Qu'est-ce que cela vous fait ?

Κ. V. – Sincèrement, je ne sais ; je n'ai pas encore réalisé ce que j'ai fait dans mon travail. Sincèrement ! Bien sûr, je me rends compte que les gens m'apprécient mais, au fond de moi, je n'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose. Je n'ai pas le sentiment d'être quelqu'un. Je suis un acteur qui a joué des films et ces films plaisent encore aujourd'hui. Parfois, on me dit que je suis une légende, alors je me fâche parce que légende signifie placard, de même que monstre sacré. Moi, j'apprends encore. Les conseils, ce sont les idiots, les cons qui les donnent. L'intelligent, lui, continue à apprendre. Au théâtre, j'ai interdit que l'on m'appelle Monsieur Voutsas « Pas Monsieur Voutsas, les enfants, nous sommes collègues ». Ils m'appellent Kostas, ou Kostis. Le respect, ce n'est pas qu'on te dise « Monsieur » ; le respect c'est ce que tu inspires, comment tu te comportes pour inspirer le respect. Je ne dis pas ça pour recevoir des compliments. Non. Sincèrement. Je n'ai pas de distance avec les gens. Et pour moi, c'est une bonne chose. J'existe tout simplement !

i-GR – Vous avez reçu en 1984 le prix spécial d'interprétation au Festival du cinéma de Thessalonique pour L'amour d'Odysseas (Ο έρωτας του Οδυσσέα).

Κ. V. – Oui, un film de Vafeas. Je me rappelle quand ma fille Sandra est montée sur l'estrade pour prendre le prix, elle a ouvert la boîte, le prix n'y était pas (rires)... J'ai reçu un seul prix et sa boîte était vide ! (rires de nouveau). J'ai également reçu un nombre incalculable de plaquettes de la part de mairies, de sociétés, d'organismes. Tu sais, je vais te dire quelque chose, Kassandra, quand je suis dans la rue et que les gens m'arrêtent, me parlent, m'embrassent, m'enlacent, m'invitent à leur table, c'est tout cela le Prix, le prix qui vient des gens...

i-GR – Existe-t-il aujourd'hui un renouveau du cinéma ?

Κ. V. – Depuis presque une décennie, après Cuisine constantinopolitaine (Πολίτικη Κουζίνα, 2003) le cinéma grec connaît un renouveau. Les comédies Bank Bang (2008), Ile 1 (Nήσος 1, 2009) et Ile 2, la chasse au trésor perdu (Nήσος 2, το κυνήγι του χαμένου θησαυρού, 2011) ont très bien marché.

i-GR – Dans ces deux derniers films, vous jouez le rôle d'un grand-père, tout à fait autre que celui du grand-père qui a de la tension.

Κ. V. – Oui, je suis le grand-père de l'un des cinq personnages, celui qui est membre du groupe terroriste 17 novembre. Un grand trésor a été perdu, et ces cinq personnages se rendent sur l'île pour le chercher. Voilà l'histoire, les acteurs sont les mêmes que ceux de Ile 1 (Nήσος 1). Tout se passe très bien. Je joue beaucoup au cinéma.

i-GR – Qu'est-ce que vous nous préparez de beau ?

Κ. V. – Deux films : l'un, de Kostas Asimakopoulou avec Christos Dimas, le tournage aura bientôt lieu à Kerkyra. Dans le nouveau film de Vassilis Vafeas, je joue un petit vieux, le tournage a démarré à Athènes. Ce rôle, comme ceux au théâtre, sont de petits rôles. C'est très agréable parce que je travaille, je bouge, je ne reste pas à ne rien faire... Quand on ne fait rien, on s'écoute ; quand on travaille, on oublie de tomber malade.

i-GR – Théâtre, cinéma… A la télévision aussi vous avez connu une grande réussite, avec divers feuilletons comme Le Rêveur (Ο Ονειροπαρμένος, 1973-75), Le journal d'un concierge (Το ημερολόγιο ενός θυρωρού, 1979-81), Androclès et ses lions (Ο Aνδροκλής και τα λιοντάρια του, 1985). Des séries diffusées sur les chaînes publiques. Quelle est votre relation aujourd'hui avec le petit écran ?

Κ. V. – Je n'ai plus aucune relation. Finalement, j'ai fait très peu de télévision. Celle-ci exploite sans retenue les acteurs, qui deviennent des ilotes ; ils jouent et ne sont payés que six ou huit mois plus tard, si l'épisode est diffusé à l'antenne. S'il ne l'est pas, ils ne sont tout simplement pas payés ! Les comédiens ont besoin de travailler, ils travaillent donc gratuitement. L'offre, vois-tu, est grande. Moi, je leur dis « Je veux être payé à l'avance. Vous êtes d'accord ? Dans le cas contraire, cela ne m'intéresse pas. » Et si j'accepte de travailler pour la télévision, je ne joue que de petits rôles, peu importe. Si on fait des épisodes entiers, on est coincé, on ne peut rien faire d'autre. Dernièrement, j'ai reçu une proposition de Chypre, on verra. La télévision ne me séduit plus.

i-GR – Dans le temps, vous faisiez également des productions télévisées.

Κ. V. – Oui, la première année qu'est apparue la télévision privée, au début des années 90. Pendant trente ans, j'ai été un homme d'affaires de théâtre, j'ai beaucoup travaillé aussi pour le cinéma et la télévision. Je me rappelle des 77 épisodes d'Histoires sans larmes (Ιστορίες χωρίς δάκρυα, 1991). Après j'ai laissé tombé car la télévision est devenue un media de masse, une industrie dont la qualité a beaucoup baissé. Le travail est tout à fait différent, il se fait avec quatre caméras et, à la fin, le scénariste choisit le plan qui lui convient. L'acteur reçoit le texte à la dernière minute. Moi, je ne faisais pas de la télévision de cette façon. Je faisais du travail soigné. Aujourd'hui les productions coûtent très cher, les chaînes paient des intermédiaires pour réaliser les séries. Il fut un temps où à leur place passaient des séries américaines, brésiliennes, des feuilletons de Bollywood…

i-GR – … et maintenant, ce sont les séries turques qui ont envahi le petit écran grec.

Κ. V. – C'est la grande mode. Ça passera. Certes, on touche ici un point sensible. Les sociétés de productions turques ont des exigences. Les chaînes grecques qui diffusent leurs séries n'ont pas le droit de les doubler. Pour toutes les autres langues, le choix – doublage ou sous-titrage – existe. Les Turcs veulent que les Grecs aient la langue turque dans les oreilles ! Ils ont raison. Ah, si l'on pouvait en faire autant, nous aussi ! Au lieu de nous efforcer à apprendre bêtement les langues étrangères et à esquinter continuellement la nôtre. Erdogan est un premier ministre très intelligent ! Il ne parle que turc. Si ça vous plait tant mieux, sinon tant pis ! Mais revenons à nos séries télévisées. Les chaînes grecques n'émettent aucune objection, car ces séries ne coûtent pratiquement rien et réalisent même de gros scores d'audience… Si les chaînes publiques programmaient des séries turques, cela m'irriterait fortement. Que les chaînes privées le fassent, c'est leur droit. Non, décidément, la télévision ne me séduit plus.

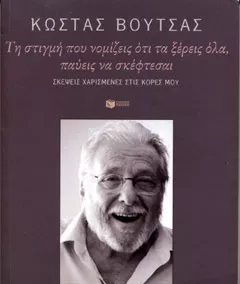

Des pensées... et un livre

i-GR – Pour vos trois filles, Sandra, Theodora – la seule à avoir suivi vos pas – et Nikoleta, vous avez réuni les pensées de toute une vie en un livre, publié par les éditions Patakis, Au moment où tu crois que tu sais tout, tu cesses de penser (Τη στιγμή που νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, παύεις να σκέφτεσαι). Dites-nous donc l’une ou l’autre pensée qui vous vient à l’esprit.

Κ. V. – Avant je voudrais ajouter que j'ai aussi un fils adoptif de mon troisième mariage, Anthimos Ananiadis ; lui aussi est comédien, il fait carrière aux Etats-Unis. Une première pensée donc « Je ne donne jamais de conseils à qui que ce soit, et surtout pas aux jeunes ; si je le faisais, je serais stupide. Des jeunes cependant j'apprends. En cela réside mon intelligence, c'est pour cela que j'existe et continuerai à exister ». Une autre pensée, sur les artistes : « Dans n'importe quel métier quand tu es jeune et bon, c'est le sérail – tes confrères – qui te découvre ; le public te révèle » : quand un spectateur assiste à une représentation, le lendemain, à son bureau, il dit : « Hier je suis allé au théâtre et j'ai vu un jeune acteur extraordinaire. »... « Au bout du compte, le temps te consacre », c'est-à-dire que si tu exploites correctement ta réussite, tu te maintiens ; si tu ne l'exploites pas convenablement et tu fais des conneries, tu ne dures pas. Moi, j'ai essayé de durer, j'ai essayé d'interpréter de bons rôles.

i-GR – Dans votre escarcelle, vous devez certainement avoir une pensée sur le rire...

Κ. V. – « Dieu nous a fait de nombreux cadeaux, parmi ceux-ci le rire et les pleurs. Celui qui ne rit ni ne pleure est un être méchant parce qu'il ne respecte pas ces cadeaux que Dieu lui a faits pour tenir le coup face aux difficultés de la vie. Le rire et les pleurs sont deux issues de secours pour s'échapper en cas d'urgence. »

i-GR – … et une sur la vie...

Κ. V. – « La vie a trois âges, jeune, mature, et... tu te portes comme un charme ! » (rires). Je sais. C'est mon âge.

i-GR – De fait, vous vous portez comme un charme...

Κ. V. – Merci beaucoup, Kassandra.

i-GR – Le professeur Konstantinos Kyriakos vous a consacré un livre, Kostas Voutsas, acteur dans la comédie (Κώστας Βουτσάς, ηθοποιός στην κωμωδία)...

Κ. V. – Un jour, un professeur de l'université de Patras est venu me voir : « Je voudrais écrire un livre ». « Un livre ? Moi, je ne veux pas que tu m'écrives un livre. » « Ce n'est pas une biographie, c'est l'analyse de ton interprétation. Il est destiné aux étudiants de théâtrologie et aux étudiants des écoles d'Art dramatique. » Ce livre, illustré de photos, est sorti en 2009 aux éditions Aigokeros, de Soldatou. Il fait plus de 400 pages. Il a écrit pendant cinq ans ! Où a-t-il été péché tout ça ? (rires)

i-GR – C'est une émouvante surprise...

Κ. V. – En effet. Je ne m'y attendais pas. Je ne pense pas avoir fait quelque chose d'extraordinaire au théâtre. Je jouais des comédies, je jouais des farces. J'ai donné du plaisir aux gens. Mon grand apport, toutefois, est d'avoir ouvert les portes du théâtre aux personnes qui ne savaient pas ce que théâtre voulait dire concrètement. Mais je n'ai pas aidé le théâtre à progresser. Et ceci, tu sais pourquoi, Kassandra, par la volonté du public. Un comique comme Iliopoulos ou Guionakis, peut jouer, disons, une pièce de Brecht ou de Kafka, et la jouer très bien. On dira : « Mais qu'est-ce qu'il fait là ? » Le public veut le voir dans le répertoire où il le connaît. Cela dit, je suis très satisfait de ma carrière ; les gens se sont divertis, ils se sont éclatés avec moi. Pas seulement avec moi, d'ailleurs, avec tous les acteurs comiques...

i-GR – Mais...

Κ. V. – … j'éprouve un certain regret, comme je viens de le dire, de ne pas avoir fait progresser le théâtre, j'aurais pu avec la force qui était mienne faire quelque chose de plus...

i-GR – Néanmoins vous avez laissé une empreinte indélébile tant au théâtre qu'au cinéma ; vous avez gagné la reconnaissance et le respect du public, vous êtes entré dans le cœur des gens, ils vous aiment...

Κ. V. – Qu'ils en soient remerciés !

i-GR – Comment voudriez-vous que l'on se souvienne de vous dans le futur ?

Κ. V. – Comme je suis maintenant. Une personne simple, qui n'a jamais laissé le succès lui monter à la tête. Dans mon boulot, je suis un simple comédien. Bien sûr, sur scène, je reçois davantage d'applaudissements de la part du public, cela est dû à ma longue carrière, grâce aux films, aux pièces de théâtre, qui plaisent toujours. Je n'oublie pas mes débuts aux bouloukia, un théâtre qui ne permettait pas d'attraper la grosse tête une fois atteinte la notoriété. Bien évidemment, un comédien doit se faire connaître, mais être connu ne signifie pas « Moi, je ». Nous avons lutté tous ensemble, tous ensemble nous avons galéré. Et puis, je n'ai jamais fait l'objet de scandales dans ma vie privée pour que les gens disent : « Eh, Voutsa, tu n'as pas honte ! » Au contraire, je recueille plein de bons vœux dans la rue, et, tu sais, Kassandra, les bons vœux se réalisent...

i-GR – Et vous, comment vous voyez-vous ?

Κ. V. – Comme un être qui ne connaît ni l'avarice ni la tristesse, comme un être qui ne connaît que la joie.

i-GR – Nous vous remercions de tout cœur, cher Kosta, pour votre disponibilité, votre rire, vos salves d'indignation et les souvenirs que vous avez bien voulu évoquer pour nous…

Entretien avec

Kassandra Toscani

à Athènes