Bien que le Patriarcat œcuménique et le Vatican aient exprimé à maintes reprises leur désir de célébrer ensemble les fêtes de Pâques, le fait est que Orthodoxes et Catholiques continuent à avoir des dates séparées pour la grande fête de la chrétienté. La faute au calcul différent utilisé par les calendriers julien et grégorien, même si le calcul astronomique fait coïncider la date de Pâque tous les trois ans quelque soit le calendrier.

Le problème de définition d'une date pour célébrer la Résurrection du Seigneur n'est pas nouvelle. Dès le 2 siècle ap. J.-C., on remarque deux tendances: la première, suivi surtout par les églises de l'Asie mineur, de la Syrie et de la Palestine, plaçait la Cène le jour de la Pâque juive et par conséquent la Résurrection tombait le 14 du mois Nissan du calendrier juif, peu importe si c'était un dimanche ou pas ; la seconde tendance, observée plus à l'Ouest, était de l'avis que la Résurrection devait être célébrée le premier Dimanche qui suivait la Pâque juive.

D'après la tradition, le 1er concile œcuménique de Nicée tente de mettre un terme à la dispute en fixant la date de Pâques au 1er Dimanche qui suit la pleine lune du Printemps mais sans donner de méthode pour le calcul de la pleine lune. A l'époque on utilise encore le calendrier dit "julien", introduit par Jules César en 46 av. J.-C. Pendant que le clergé cherche un calcul qui unifie les dates de célébration dans les différents territoires du christianisme, le calendrier julien poursuit sa dérive au point qu'il devient de plus en pus compliqué de calculer l'intercalation et les années bissextiles.

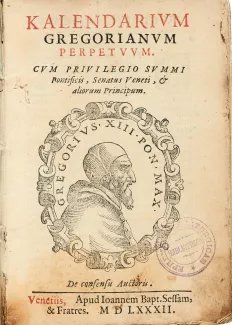

C'est alors que le Pape Grégoire XIII demanda aux astronomes et mathématiciens jésuites de concevoir un calendrier qui corrige la dérive du calendrier julien. Le nouveau calendrier qui portera désormais le nom du pape est mis en application dans la plupart des pays catholiques dès 1582. Cependant, orthodoxes et protestants qui ne reconnaissent pas l'autorité religieuse du pape tardent à adopter la reforme. Ce n'est qu'à partir de 1700 qu'ils commencent à abandonner progressivement le calendrier julien au profit du grégorien. Au cours des XIXe et XXe siècles, ils sont suivis par les pays non chrétiens et ainsi le calendrier grégorien est aujourd'hui le calendrier international de référence.

L’État grec remplaça le calendrier julien par le calendrier grégorien le 16 février 1923 qui devient alors le 1er mars, soit un décalage de 13 jours. Un congrès des églises orthodoxes à Constantinople en mai 2023 propose l'adoption du "calendrier julien révisé", un compromis entre les deux calendriers. L'église orthodoxe grecque accepte l'année suivante le "calendrier julien révisé" ou "nouveau calendrier", qui en pratique est le calendrier grégorien pour les fêtes fixes mais conserve le calendrier julien pour les fêtes mobiles (qui dépendent de la date de Pâque).

La transition du calendrier julien au calendrier grégorien ou même le "julien reformé" ne s'est pas faite sans difficulté. Les moines du Mont Athos étaient parmi les premiers à réagir et à rejeter la reforme calendaire. En 1935, trois évêques à Athènes demandent le retour à l'ancien calendrier et procèdent à l'ordination de prélats "vieux-calendaristes", provoquant ainsi un schisme au sein de l'église de Grèce. Aujourd'hui encore, les patriarcats de Jérusalem, de Russie, de Serbie et de Géorgie utilisent le calendrier julien.